波動はかなり内容が豊富な単元です。

しかも、基礎からの積み上げ部分が大きいので、最初でつまづくと後々まで響きます。

基本的な内容に不安を感じたら迷わず戻りましょう。

エッセンスの次は良問、そして名問がおすすめです。

Amazon

Amazon

50

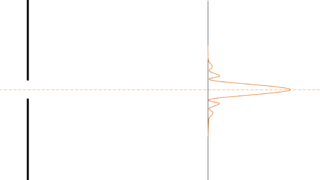

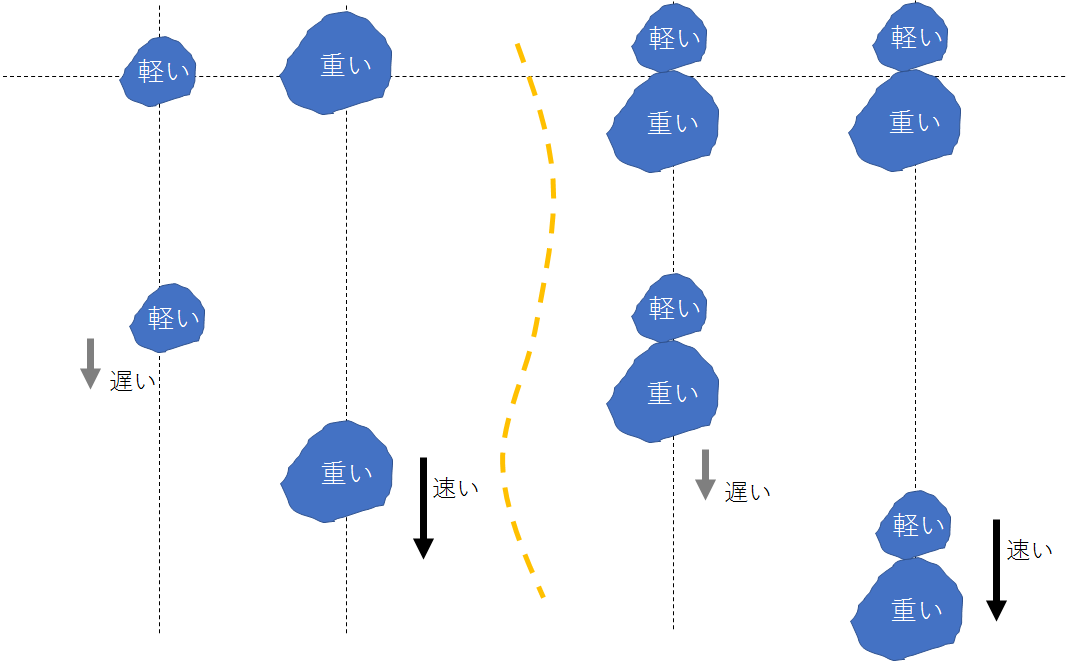

弱めあう・強めあうは、基本的な波のお話です。

この理解が非常に重要なので、怪しいときは必ずもどって復習してくださいね。

盲点になりそうなところは両波源の一直線上外側についてです。

これは二次の応用問題でも出る可能性はあります。

51

定常波の作図は動画にあるように真ん中から描いていくのが楽でしょう。

両波源から同位相で波が出るときは、真ん中では必ず腹になります。

52

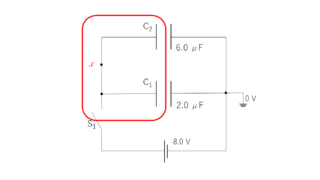

クインケ管です。

こちらも参照してください。YouTube 動画解説 波動基礎

クインケ管でも結局、干渉の考え方は全て同じです。

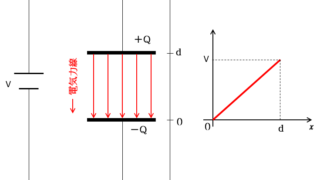

55

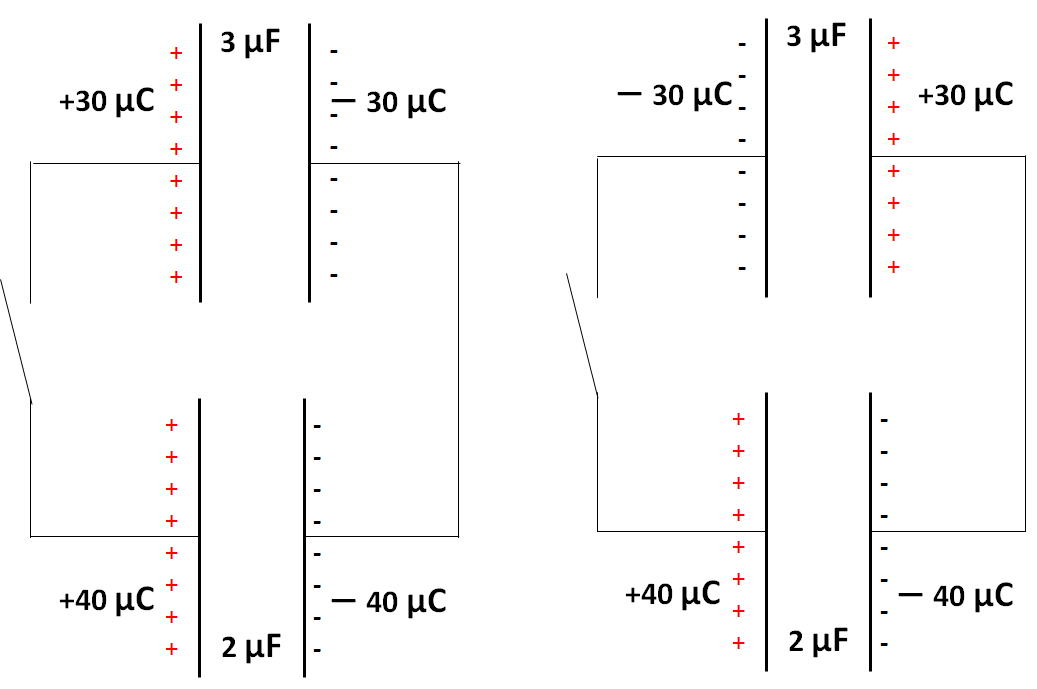

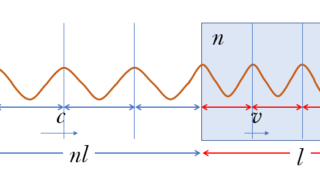

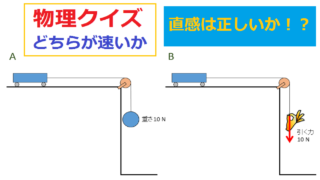

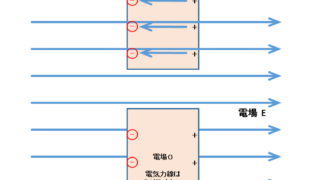

この問題は必ずやっておきましょう。

近年こういった問題をバリエーションを変えて出題するのをよく目にします。

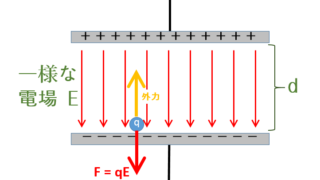

光学距離について理解を正確にしておくことが重要です。

光路長・光学的距離

光路長・光学的距離について解説しています。

56

これも新しいバリエーションに入るかもしれません。

ただ良く考えてみれば、どうという問題ではありません。

59

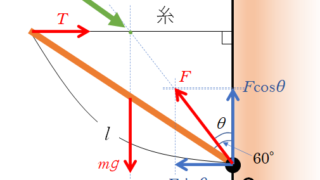

斜めから入る光の干渉問題ですが、これも考え方は一緒です。

つまりどちらかの光路が長い。そこに何波長はいるかを吟味する。

というのが基本的な姿勢です。

60

CDなどに光を当てると、白色光の場合は虹色に見えたりする理由について考察します。

反射型の回折格子といえるでしょう。

67

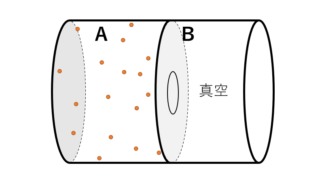

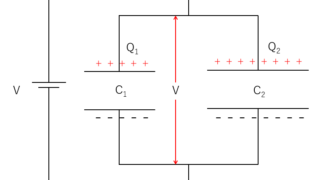

くさび形空気層による干渉問題です。

この問題の本質をしっかり理解しておけば、バリエーション問題が出てもあわてずにすみます。

間の空気層に液体を充填しても大丈夫ですよね?

コメント